每当夜幕低垂

张东来总会不自觉地抬头望向星空

满天繁星中有超过160颗卫星

正依靠着他参与研发的“国产心脏”

——卫星电源控制器(PCU)

稳定跳动着

本硕博均就读于哈工大

张东来毕业后留在母校工作

16年来,他带领团队突破

PCU关键核心技术

将“规格严格,功夫到家”的校训

深深融入科研攻关与立德树人

今天,与我们一起走近

2025年“校立德树人先进个人标兵”

深圳校区教授、博士生导师张东来

仰望 不能磨灭的航天情结

从1990年进入学校读书

张东来已在哈工大学习、工作、生活

超过了35年

从本科生到博士后

他曾在学校校报编辑部

担任了14年学生记者

采访黄文虎院士等多位

老一代哈工大“八百壮士”

和同学们一起开展校训内涵的专题讨论……

在一次次采访与书写中

学校“规格严格,功夫到家”的校训

也一直深深地影响着他

张东来主持“校训”讨论栏目

毕业于电气工程及自动化学院的张东来

原本所学专业与航天并无直接关联

但心中一直涌动的“航天情结”

让他一直希望有机会

能够为国家的航天事业作贡献

直到2009年,他和团队接到了任务——

研发国产的高压大功率

卫星电源控制器(PCU)

“一颗价值高昂的卫星一旦失去了‘心跳’

将会产生巨大的损失

卫星在轨后不仅要

面对太空辐照、单粒子等复杂的空间环境

还不能维修,因此

对PCU的稳定性要求极高”

张东来在卫星发射现场

为此,团队在基础研究上下功夫

遵循“仿真与实测必须高度吻合”的铁律

不断钻研功率拓扑

发明了一种全新拓扑结构

让PCU体积更小,功率密度更高

打破了卫星电源控制器的原有规则

整体技术水平达到国际先进

实现核心技术全部自主可控

“实践二十号卫星的PCU

与第一代电源控制器相比

功率增大了3倍以上

功率密度提升2.5倍

重量却只增加了40%”

正是因为这一创新如此大胆

当时缺乏与高速高精度PCU适配的

地面测试装备来验证团队的新技术

于是他们又一鼓作气

研发了一套国产测试装备

“国产PCU的成功就像是火种

能够点燃更广阔的应用星河”

张东来说

团队的技术成果已应用到

电网、新能源车、深海等多个领域

形成“上天入地下海”的产业格局

传承 我们有个共同的梦想

“老师,十年了,我们成功了!”

2015年,当北斗三号首发星升空

帆板展开之际

张东来接到学生的电话

反反复复只有这一句话

这位学生坦言

自己10年前刚投身航天研究的时候

也没想过有一天

成果能真正跟随卫星升空

“硬核”成果背后,是一支年轻的队伍

由张东来带领的空间电源创新团队

35周岁以下青年比例将近80%

成效慢、历时长、责任大

是航天电源研究的特点

每位研究者都要从

“地面准备、火箭升空、帆板展开”

到“全任务周期”负责

如何鼓励、引导年轻人

沉下心来投入这一事业?

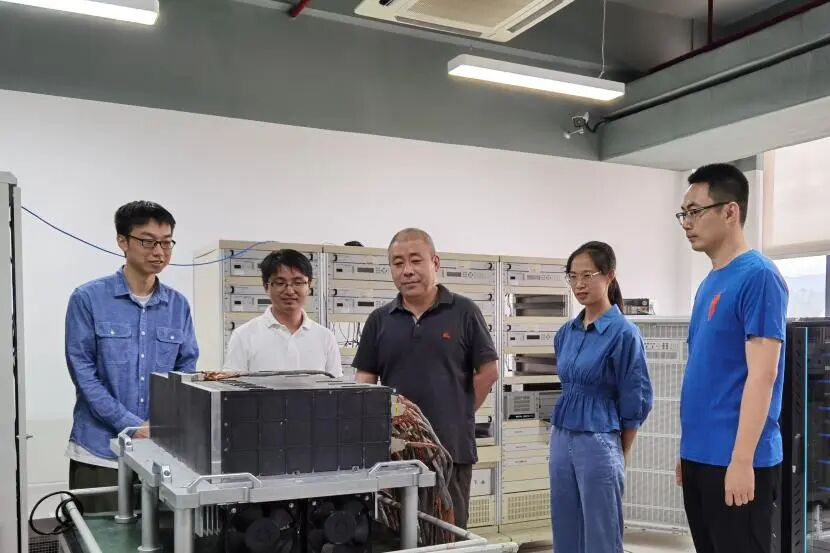

张东来指导团队学生

“当团队所有人都在为了同一目标奋斗

这种前进的力量非常能鼓舞人”

“把成果送到天上去”

就是团队共同的梦想

刚完成博士学业的谷汝楠

是张东来的2018级硕士、2020级博士

目前正在深圳校区继续博士后研究

说起印象最深刻的

还是一次在距离测试仅剩一个多月的时候

团队做出了“重做一版原理样机”的决定

经过30多个日夜的奋战

最终完成测试工作

正是这种“特别能吃苦、特别能战斗

特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神

激励着团队完成了空间电源

从基础研究、技术攻关、研制鉴定

到推广应用的全链条自主创新

大家对电源的减重“克克计较”

而对所得和荣誉不“斤斤计较”

“勇担重任,攻坚克难”的信念

就在张东来的言传身教中

深深根植在谷汝楠心中

因为经常在阳台上跟学生打电话讨论课题

他家的鹩哥都学会了

“再想想新办法”的口头禅

传承的力量,就藏在细节中

张东来与学生

如今,张东来已培养了百余名硕士生

为航天工业领域输送了20余名博士毕业生

先后成为我国航天工业电力电子的骨干

其中,22人次获得国防技术发明一等奖

航天科技集团技术发明一等奖等科技奖项

多人荣获“航天突出贡献专家”

深圳市青年科技奖等荣誉

为航天强国建设作出了哈工大人的贡献

“我指导的博士、硕士的研究课题

均与国内的航天场所面临的实际问题直接对接

主要解决国内航天电力电子

和控制器领域的核心、关键技术问题

毕业的学生很多去了

航天五院、深圳航天科技创新研究院等单位

工作在航天事业一线”

张东来说,他很欣慰看到

自己带过的硕士、博士

在航天科研一线挑起大梁

创新 跟PCU继续“较劲”

外表岿然不动,内心却波涛汹涌

空间电源如此,张东来团队更是如此

为什么能实现关键技术的100%国产化?

“正是因为我们是一支‘没经验’的队伍

才会不受限制

很多学生开始研究时

甚至都还没见过卫星电源控制器”

张东来说

针对太空和地面环境差异这一难题

团队里的年轻博士生提出了

新的功率拓扑、控制方法

和高精度、高速连续跟踪

太阳电池电特性模拟方法

创新地解决了上述难题

“老师,我没有航天背景知识

能做好航天电源吗?”

“航天事业需要不同学科的交融

你的跨学科背景反而是独特优势”

张东来对2006级博士邢浩江这样说

如今,邢浩江已成为

航天领域头部企业的负责人

团队获得广东青年五四奖章集体

“未来我们将继续跟PCU‘较劲’

一方面深耕适应不同卫星的需求

让PCU在更轻的重量下实现更大的功率

另一方面就是要拓展

其实,我国不仅PCU依赖进口

涉及的很多周边设施也都是进口的

我们希望能围绕PCU的这条研发链条

让更多的设备实现国产化”

张东来说

依托PCU关键技术的突破

张东来团队推进产学研用

与深圳市航天新源科技有限公司展开合作

其研究成果所有技术在该公司实现产业化

同时与深圳东方红卫星有限公司对接

为商业卫星提供

高品质、高可靠,低成本的PCU产品

“我相信我们在哈工大可以

走出一条独具特色的创新之路”

张东来说

张东来参加学术活动

“卫星升空只是开始

接下来的数10年

只要它在天上服役一天

我们就要操心一天”

张东来说

携带着“中国心”的卫星每一次顺利升空

都是张东来团队的一次全新征程

从哈工大出发

更多“中国星”

正不断点亮苍穹

文字丨阚思邈 向碧霞 袁斯茹

图片丨受访者提供

排版丨阚思邈

责任编辑丨李双余

审核丨宋玲 李守斌