与福建土楼中的村民促膝交谈,在深圳城中村中感受平常的一天,将亭台楼榭“移植”进摩天大楼……这是哈尔滨工业大学(深圳)(以下简称“哈工大(深圳)”)建筑学院建筑学专业研究生的一种“日常”。近年来,该校建筑学院教授马航、副教授余磊组成最佳拍档,探索“行走的课堂”,将一堂堂建筑设计课“搬”进传统民居、社区和城中村,带着研究生们在实践中“做真题”。

在福建土楼中“真题假做”

曾在建筑领域有十多年实战经验的余磊认为,建筑不是“空中楼阁”,要带学生们去认识社会、认识需求,用设计解决实际问题。从事教学科研工作多年的马航认为,建筑专业在本科阶段主要侧重于传授基本技能方法,而进入到研究生阶段,则需要教会学生处理“复杂”的现实问题。两位老师的观点不谋而合,她们决定与设计机构合作,选择一些具有社会现实问题的项目,让学生们在工程实践中“真题假做”,了解社会需要,掌握时代动脉。

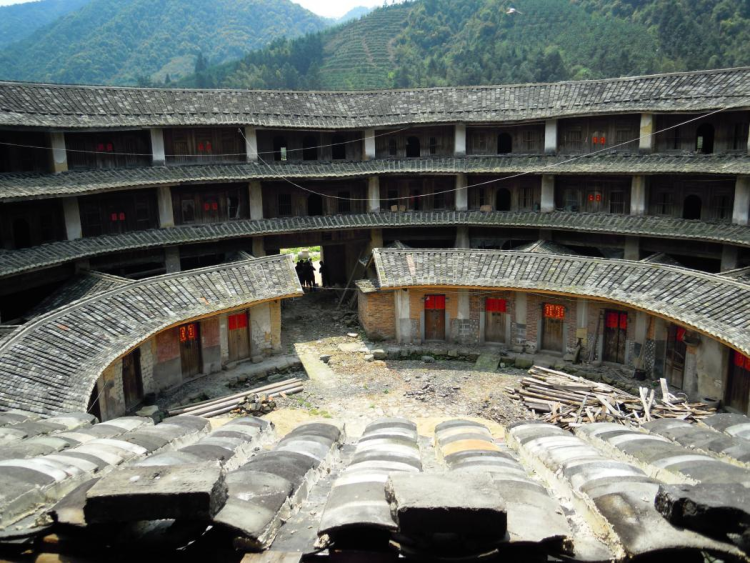

▲位于福建漳州平和县的土楼民居

2014年,两位老师带着34位研究生走进了福建漳州平和县,分组对7座传统土楼民居进行规划设计。到了现场,同学们发现改造工程和想象的有点不一样,传统工艺几近失传,传统材料又在市场上很难买到;土楼的构造不能满足现代人的生活习惯,改造“尺度”难以把握;配套设计又要与土楼的历史底蕴相呼应……面对这些难题,两位老师带着同学们慢慢梳理思路,要求每个组都要形成合理可行的项目报告。

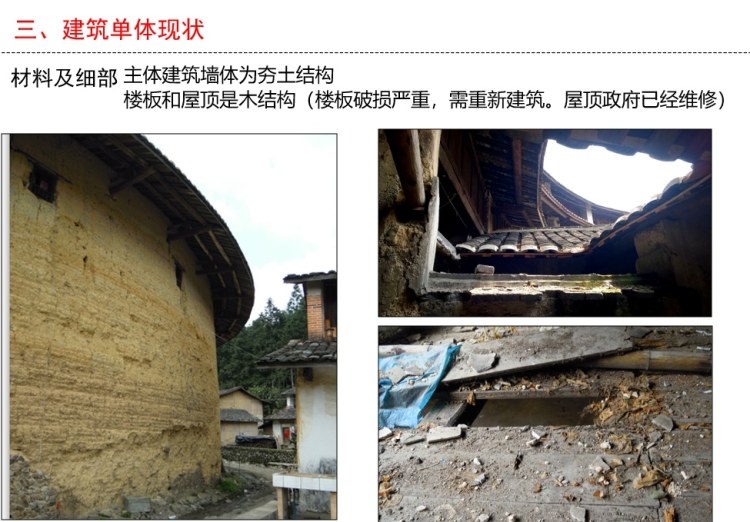

▲学生们实地勘测,形成土楼改造分析报告

“每当思路打结,老师就会让我们站在大树下感受土楼,在一寸寸的实地测量中熟悉土楼,在与村民的交谈中寻找答案,在与校外导师的请教中获取思路。这段沉浸式的设计体验,对我日后的工作极具启发性。” 张鹏是建筑设计及其理论专业2013级硕士生,目前在深圳市一家建筑设计公司工作。

做好“出题人”和“选题人”

除了让课本与实践零距离,这套课程体系的另一个创新点是对“校企一体化”模式的探索。

“首先要做好‘出题人’和‘选题人’,我们要为学生们选择合适的主题、场景,设计合适的蓝本,做好各类资源的统筹对接,确保学生能各就各位,能上手,能发挥。”马航说。

“老师还要紧‘盯’全程,不能把某些环节完全交付企业,避免教学脱节。”余磊表示,要引导外部机构在一些关键环节发挥作用。比如,在中期答辩、结题答辩环节,课题组会邀请校外导师参与,为学生作品提供更多元的点评和建议。期间还会邀请知名设计师来做主题讲座,为学生们开拓视野、启发思路。

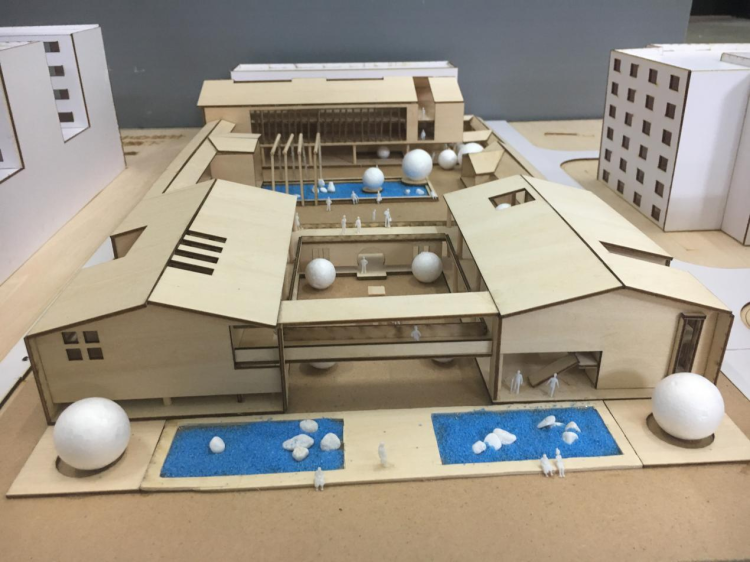

▲学生们在深圳城中村改造课题中的作品模型

▲学生们在深圳城中村改造课题中的作品模型

2017级建筑设计及其理论专业硕士生于鑫曾参与了深圳城中村项目的改造。他表示,“在以往的课程设计中,我们往往更加注重创意,力求新颖,但校外导师多为职业建筑师,他们更注重设计的实用性、可操作性,这让我们明白,将创意与实际相结合才会诞生出色的作品。”

在学生心里埋进思辨性创新的“种子”

在改建福建土楼的课题中,一位学生思维很“跳脱”,从对每一座土楼本身的设计中抽离出来,将十多座沿河分布的土楼“整体打包”,连成了一条旅游线路,还为每座土楼挖掘出一个旅游亮点。余磊说,这样的方案令人欣喜,说明学生的视角不再局限于建筑物本身,而是从建筑设计出发,从经济、产业角度给出了解决实际问题的方法。同时,通过课程实践,很多同学的表达能力、团队协作能力、统筹能力、领导能力和综合处理事务能力均有不同程度的提升和锻炼。

▲学生们进行作品展示和讲解

两位老师说,希望能通过一点点尝试,将思辨性创新思维如种子般“埋进”学生的心里,启发他们自主提出解决复杂问题的思路与方法。

目前,哈工大(深圳)下足力度进行精品课程建设,在学校和学院相关部门的推动和支持下,本科、研究生的课程改革都呈现出了新的气象,很多课程创新进入了“快跑”阶段。“目前这套课程还有继续提升的空间,许多环节仍需优化,下一步我们将投入更多的精力做课程创新,让建筑学设计课堂更立体、更生动。”