近日,哈工大(深圳)空间科学与应用技术研究院教授冯学尚与副教授袁丁面向“太阳日冕加热问题”,利用全球最大口径的太阳望远镜和高性能计算机模拟手段,提出了太阳等离子体加热的革新性物理机制。

5月25日,该成果以“Transverse Oscillations and Energy Source in a Strongly Magnetized Sunspot”《强磁化太阳黑子中的横模振荡与能量源》为题发表在《自然·天文学》上,哈工大(深圳)副教授袁丁为第一兼通讯作者,硕士研究生付立博为第二作者,教授冯学尚和博士后Blazej Kuzma为合作作者。

▲发表杂志《自然·天文学》(Nature Astronomy)内页截图。

“现阶段,我们研究太阳主要服务航空宇航、通讯导航等领域。随着数字经济的发展,人类在太空中的资产越来越多,如空间卫星、空间站、月球(火星)基地,与之相随的是庞大的数字经济产业链。而太阳的活动直接威胁着人类的太空资产。太阳风暴来袭,电力网络或通讯系统受损,我们将面临没有电力、通信、互联网和社交媒体的生活。”哈工大(深圳)空间科学与应用技术研究院副教授袁丁告诉记者,目前人类对太阳的研究仍停留在“初级阶段”。

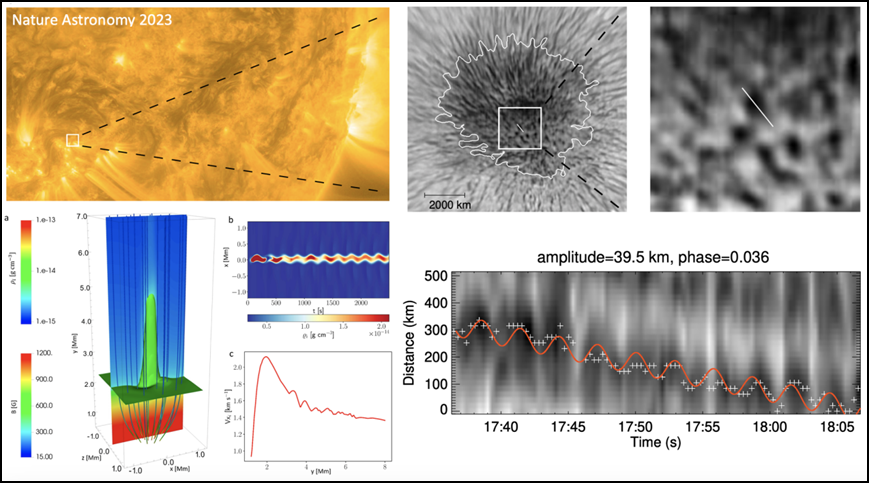

▲太阳黑子中本影纤维在强磁区域横向震荡,携带巨大的能量。

日冕处于光球层之外,但日冕的实际温度却高达数百万摄氏度,比光球层高出1000-10000倍,这就是困扰物理学界百年的难题——太阳日冕加热问题。在2012年被SCIENCE《科学》杂志选为当代天文学的八大未解之谜之一。

袁丁本科在哈工大学习光信息科学与技术,在瑞典皇家理工大学取得核能工程硕士,此后又在英国华威大学获得物理学哲学博士。2017年,完成学业后,袁丁来到哈工大(深圳)空间科学与应用技术研究工作,他长期关注日冕加热问题:日冕为什么那么热?

袁丁解释说,太阳黑子是太阳表面温度最低的结构,温度约为4000摄氏度,其上方对应的太阳活动区却是太阳日冕温度最高的区域,约为200万至2000万摄氏度,这样由太阳黑子和活动区组成的磁场和高温等离子体耦合结构对太阳等离子体加热的条件更加苛刻,这些特征引起了研究团队的注意。2018年袁丁在美国加州大熊湖天文台进行天文观测时,恰逢太阳黑子活跃周期,他发现太阳黑子里的本影纤维横向摆动,由此产生出巨大能量。袁丁联合国际团队共同研究,最终根据数学建模,计算出太阳黑子的强磁区域(约4000高斯)所需驱动力高出太阳其它区域的100至1000倍,此类运动所携带的能量流约为7500000瓦每平方米,只要千分之一或者万分之一的能量即可足太阳日冕加热所需能量流,符合太阳等离子体加热的要求。

“太阳黑子强磁区域的横向运动相当于城市中高楼大厦都在横向摆动,此类运动携带了巨大的能量流,只有强烈的地震可以驱动此类运动。据此可以想象,太阳黑子强磁场的横向运动携带着很高的能量。据团队估算,该能量流相当于7500部空调全功率炙烤1平方米的面积。”袁丁说。

谈及研究的意义,袁丁称该研究最大的突破是首次探测到比日冕加热所需能量流强上万倍的全新能量源,并利用超级计算机模拟重现了该能量源的等离子体加热效应,开创了日冕加热的革新性领域,有望成为下一代4-8米口径太阳望远镜等大型国际科研设备的重点科学目标。“下一步,团队研究的焦点是太阳黑子的全新能量源是否普遍存在。再往前的目标则是将该理论应用到恒星黑子,利用先进的数学建模和天文设备探索恒星黑子的等离子体加热机制。”(光明日报全媒体记者 党文婷)