【哈工大(深圳)宣】(理学院 文/图)近日,哈工大(深圳)理学院曹峰、材料科学与工程学院张倩团队在柔性热电器件领域取得重要研究进展,提出了一种低成本、易操作、可批量生产的两步浸渍法来制造具有优异弹性和热电性能的三维热电网络。该研究成果以“Scalable-Produced 3D Elastic Thermoelectric Network for Body Heat Harvesting”为题发表于国际著名期刊《自然•通讯》(Nature Communications)。

随着物联网技术的快速发展,柔性电子产品的普及程度大大提高,包括摩擦纳米发电机、压电纳米发电机、柔性太阳能电池和柔性热电发电器等在内的多种能量收集技术应运而生。其中柔性热电发电器能够将人体热量直接转化为电能,因此它可在不需要化学能、太阳能或机械动能的情况下持续供能,然而现有的热电材料很少能够同时实现高柔性和高输出性能。

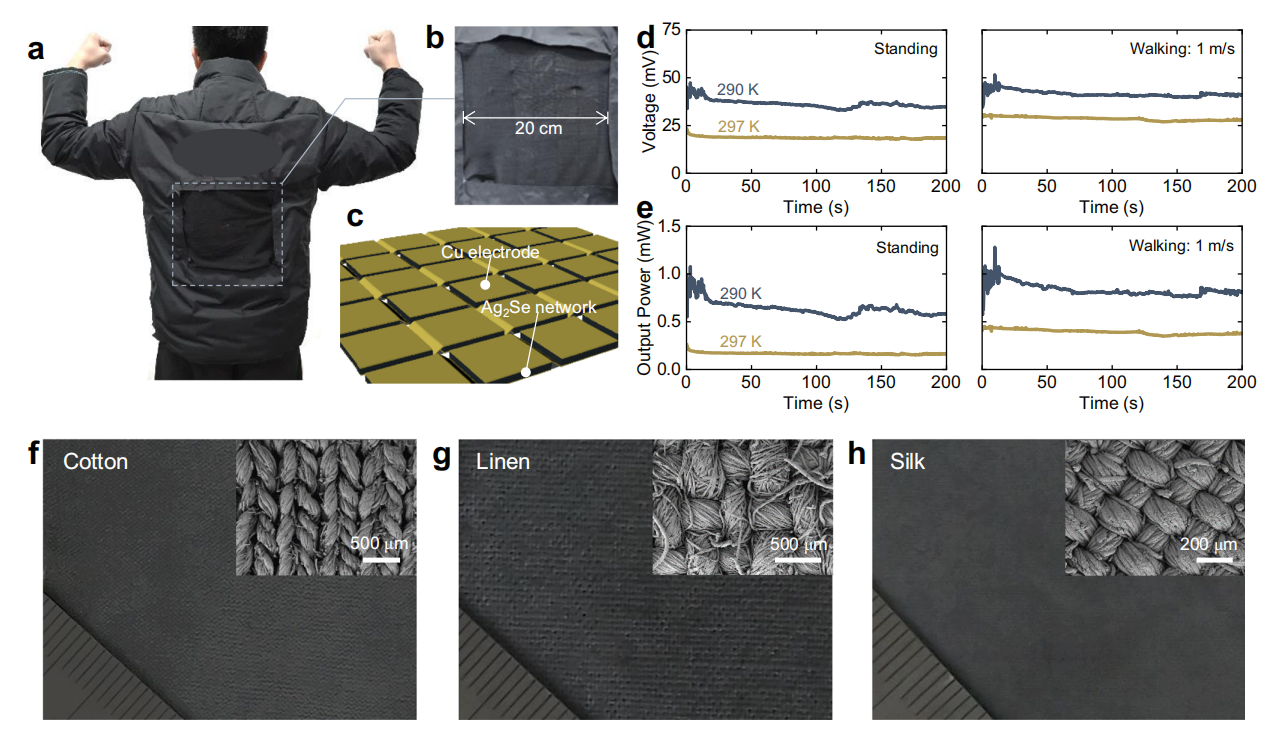

针对这一现状,曹峰、张倩团队提出了一种低成本、易操作、可批量生产的两步浸渍法来合成一种三维硒化银网络。与传统热电材料和器件制备工艺不同的是,此技术不依赖于复杂设备,这使得硒化银热电网络可以低成本、大规模生产,并且容易加工成特殊形状来匹配各种异形表面。得益于可变形和低导热的三维网络结构,所获得的热电网络不仅展现出充分的弹性(伸长率>100%),而且具有优异的输出性能。此外,硒化银热电网络柔软的质地(杨氏模量~0.03 MPa)和超轻的重量(密度~0.28 g cm-3)也保证了其在可穿戴应用中的巨大潜力。为了验证人体体热收集的实际效果,该团队将硒化银热电网络作为填充物制作了“热电夹克”。它可以在日常穿着中产生毫瓦级功率,能够覆盖可穿戴设备中大多数集成电路和传感器的功耗。高输出特性、可扩展制备工艺和显著的可穿戴性优势赋予了该硒化银网络广阔的实际应用前景。

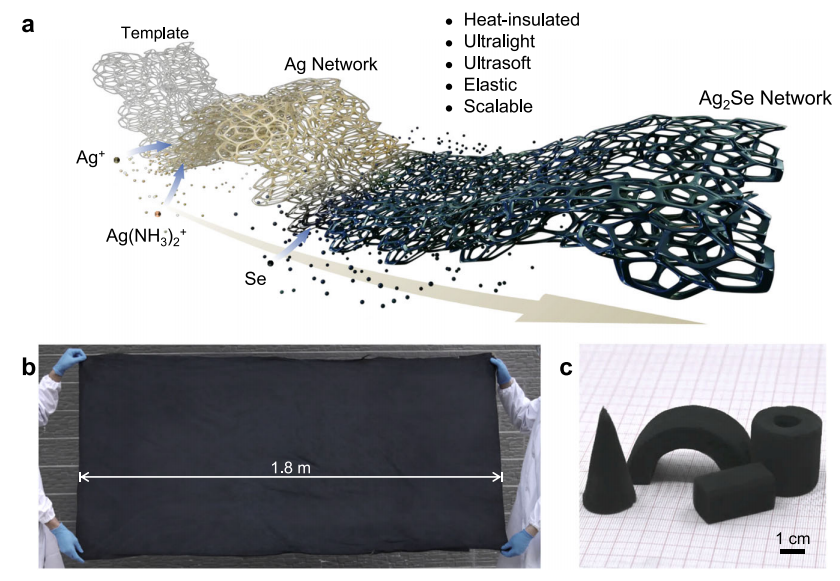

图1. 硒化银热电网络的制备过程及实物图。a,两步浸渍工艺示意图。b,大面积硒化银网络展示(1.8×0.9 m2)。c,加工成特殊形状的硒化银热电网络。

图2. 热电夹克和织物。a,穿着热电夹克的测试者。b,热电发电器区域局部细节。c,热电支脚串联示意图。d-e,热电夹克在不同状态下的开路电压和输出功率。f-h,各种热电织物的光学照片和微观形貌,分别为热电棉织物、热电亚麻织物和热电蚕丝织物。

该论文第一完成单位为哈尔滨工业大学,第一作者为哈工大博士研究生刘一杰,博士后王晓东为共同第一作者。哈工大(深圳)曹峰副教授、张倩教授和哈工大物理学院刘志国教授为本文共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金、深圳市科技计划等项目的支持。(编辑 谢梁晖 审核 张惠屏)