【哈工大(深圳)宣】(北京大学深圳研究生院 文/图)大沙河畔春回,赏花与徒步渐成周末乐事。近日,为推动在地关怀和高校自然教育发展,“开讲吧”三院校文化论坛第一期邀请深圳自然与历史学者、深圳市城市规划委员会委员南兆旭以《博物行知—我们如何重建附近?》为主题,为深圳大学城师生带来一场精彩的讲座。

南兆旭从北京大学校友、牛津大学社会人类学教授项飙的“附近”观点引入,迅速将自然教育与大学城师生联系起来。“附近”是项飙教授在北京大学社会学系求学时期就开始思考,并经过长期田野调查提炼出的社会学概念,阐述了人自身与周边环境,与社会的关系。在访谈节目《十三邀》中,项飙教授又一次关切“附近的消失”,即当代人更多关注家里和更大的世界,但对附近没有兴趣的普遍现象,引发了很多人的思考和共鸣。

南兆旭表示,深圳是北半球生物多样性最丰富的都市之一,值得作为原点探索和思考人与社会、与生态环境的多种边界,构建“多物种的民主”,在博物行知中推动构建跨物种的生态文明。公众的关注与行动就是一次次从大地到书桌、再回到大地的在地关怀实践。

作为《深圳市国土空间总体规划(2020-2035年)》编制工作专家顾问委员会委员,南兆旭提出了建设贯通深圳全境的自然步道“826步道”的构想,该步道以深圳的生日命名,总长超过280 公里,蜿蜒在山海间。步道将以“三零”方式建设——水泥零增长、物种零伤害、环境零冲击,以此表达对人、生命、环境的善意。

“826步道”还将融入游客零废弃理念,有效利用废弃物,构建生态修复区,以此启发游客去见证从落英缤纷到化归自然的过程,思考其中的哲理。在未来,这条步道将成为当代深圳留给未来深圳的一份美好礼物。

南兆旭的另一构想,是推动在深圳设立一系列具有特殊科学与生态价值的微型自然保护点,让自然保护教育变得更加触手可及,更好地实现从屏幕、书桌回到大地的自然教育。

南兆旭对深圳地理、生态、人文的深厚造诣和生动讲述,让“在地关怀”与“博物行知”理念逐步融入到了听众的“城市观”中。对于重建“附近”,南兆旭给出的“深圳答案”也呼之欲出——博物行知是与内心世界达到和解的一条道路,是与外部世界欢欣相处的一种方式,是拥抱世界的一种姿态,是进入生灵新世界的飞毯,更是由远及近、由内到外的修行,这便重建了联结内心世界、外部世界、生灵世界的“附近”。

讲座的最后,南兆旭表达了对北京大学科学传播中心教授刘华杰教授的感谢,并以“浮生常博物,记得去看花”作为结束语。在交流环节,南兆旭细致回答了观众对于红树林、户外教育与自然教育、城市规划专业学生人文情怀的培养等问题。

本次论坛为“开讲吧”——三院校文化论坛第一期。今后,北京大学深圳研究生院宣传与公共关系办公室、清华大学深圳国际研究生院宣传与公共关系办公室、哈尔滨工业大学(深圳)党委宣传部将加强通识和人文教育联动,呈现形式内容更丰富的讲座论坛。(编辑 李晓慧 审核 张惠屏 )

讲座现场

南兆旭开讲

交流环节

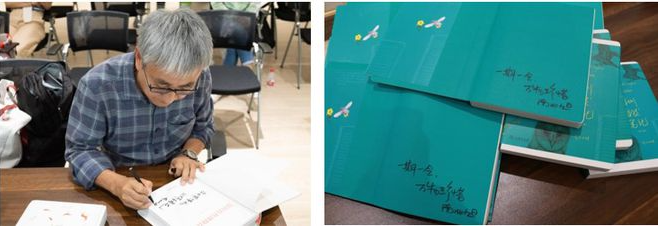

南兆旭为读者签名

合影留念