网络拥堵会让许多网民头痛不已,近日,哈工大(深圳)电子与信息工程学院副教授徐科、理学院教授宋清海与上海交通大学副研究员杜江兵、教授何祖源团队合作,很好地找到了解决方法,并将研究成果以《高密度集成和任意布线的模分复用光子回路 》为题,于7月22日在国际知名科学期刊《自然》旗下综合类子刊《自然·通讯》上发表。

据悉,专家们通过对波导有效折射率的精细调控实现了片上模分复用关键器件的小型化,并完成了三模式复用的高速信号3×112Gbit/s在片上的任意传输和互连,为片上多模光学系统的大规模集成解决了模间串扰和损耗问题。

专家介绍称,大数据业务的迅速发展带来急剧增长的网络流量,光进铜退已在数据中心和高性能计算中广泛实现,但光电接口和处理器的性能仍需加速升级。与电处理芯片相比,光芯片能耗更低、速度更快,而且能利用波长、模式、偏振等参量实现波分复用、模分复用和偏振复用等多路并行处理技术。

其中,片上模分复用技术可以在不增加激光器数量的情况下显著提高芯片的并行处理能力,但是其研究和应用仍具有模间串扰、损耗和尺寸面积等众多挑战。

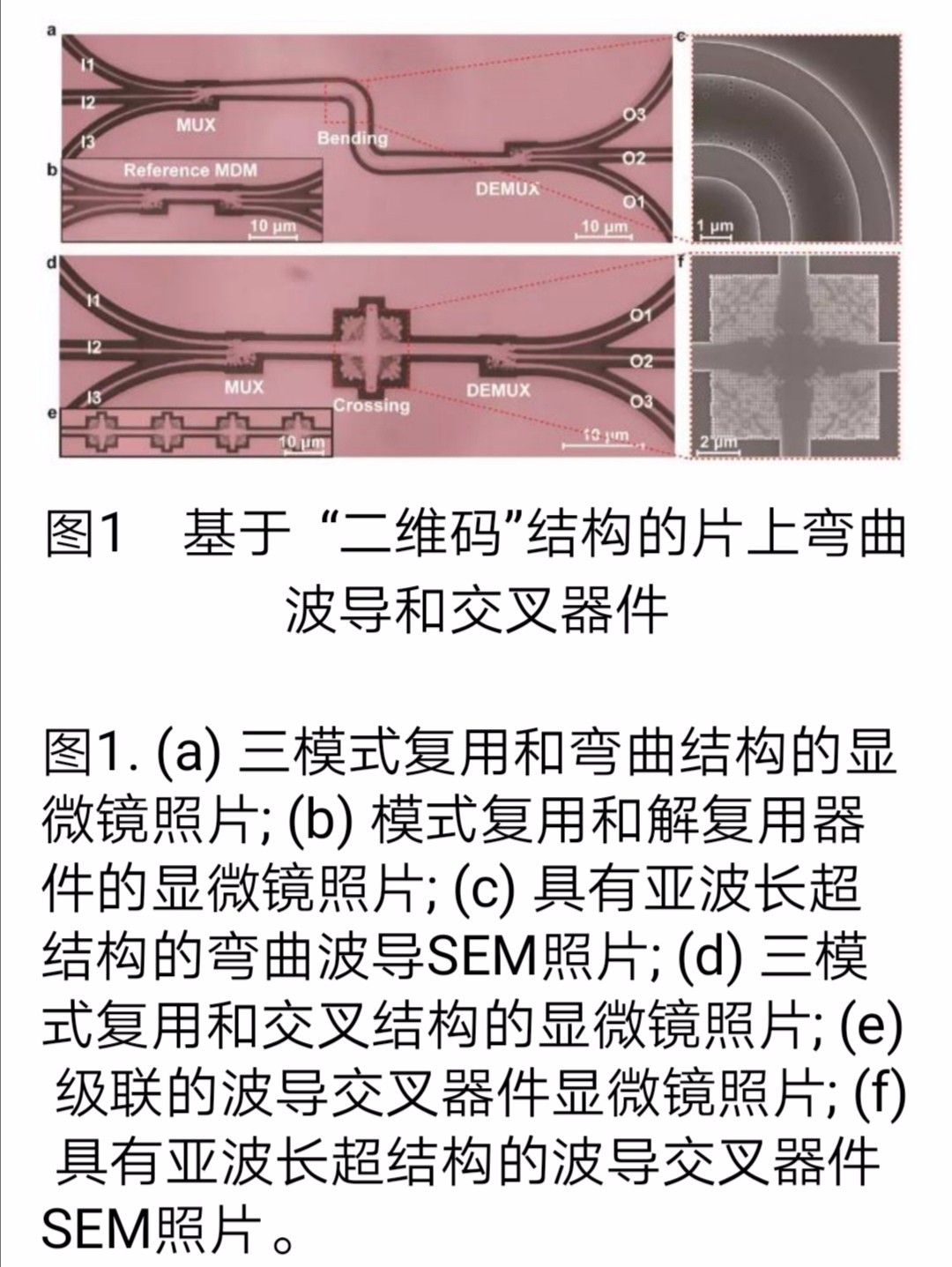

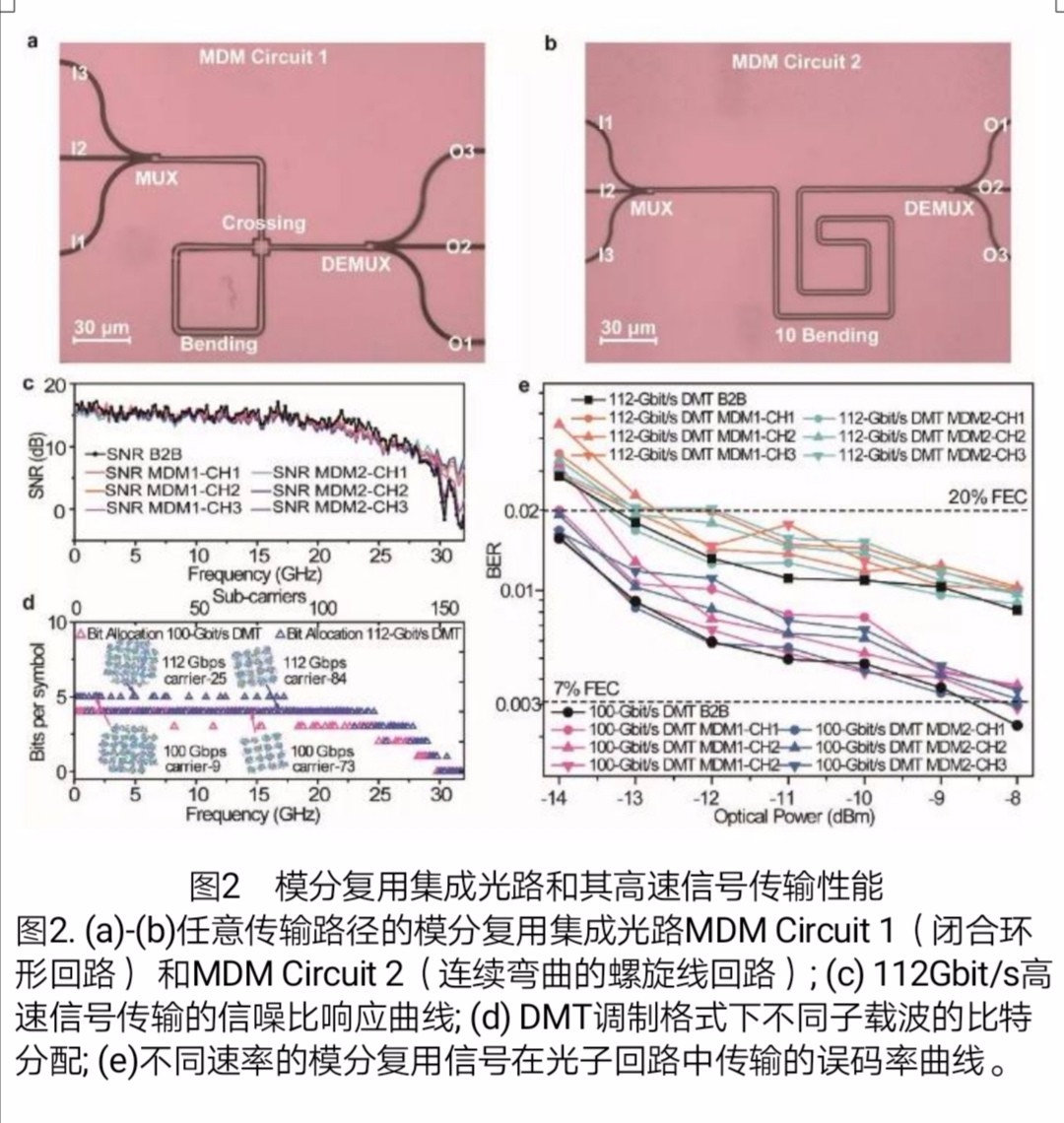

为此,徐科副教授课题组及科研合作团队基于一种“二维码”光子结构和优化算法,通过对波导有效折射率的精准调控设计并制备了片上模分复用的关键功能性器件,如图1所示。器件能同时支持TE0, TE1和TE2模式,与标准硅光流片工艺完全兼容,尺寸仅为数微米,比传统器件缩小了一个数量级。基于这一系列新型器件,可实现三模式复用的高速信号3×112Gbit/s并行传输,传输波导可以在任意弯曲、交叉的情况下,保持高效率、低串扰的信号传输,如图2所示。该项研究不仅通过一系列新型功能性器件实现了任意互连的模分复用光子回路,还为片上多模光学系统的大规模集成打下了重要基础。

在该论文中,哈工大(深圳)为第一完成单位和通讯单位,该校电子与信息工程学院2018级博士生刘英杰为第一作者,电子与信息工程学院副教授徐科、教授姚勇,理学院教授宋清海和上海交通大学副研究员杜江兵副为共同通讯作者。该项研究得到了中国国家自然科学基金、深圳市科创委基础研究项目、和创新创业项目的支持。