【哈工大(深圳)宣】(李晓慧 林菁/文 受访者/供图)

他是哈工大本科、硕士、博士和博士后,

是标准的“四哈”学霸;

他怀抱“上天下海”的志向,

投身水下航行器的技术攻关;

他潜心研究,

在水下航天器“降阻”领域取得多项技术突破;

他就是哈工大(深圳)机械工程专业博士后、

2023年度“深圳市优秀博士后”范德威

哈工大求学14载,只为“上天下海”

范德威是土生土长的哈尔滨人,也是一个“老”哈工大人。他初中就读的萧红中学,与哈工大校本部都在西大直街上。从小聆听着哈工大“八百壮士”的先进事迹长大,“考上哈工大”的愿望很早便在他心中萌芽生长。

2010年,范德威考入哈工大威海校区,本科毕业后进入哈工大深圳校区机电工程与自动化学院,在这里度过了硕士和博士求学阶段,期间得到了周裕教授的悉心指导。博士毕业后,他“无缝衔接”进入深圳校区机械工程学科博士后流动站,继续开展科研工作,合作导师为杜建军教授。

“之所以会一直扎根在深圳,除了深圳校区优越的科研环境外,老师们所承担的科研攻关项目都很有分量,像一块块磁铁一样吸引着我。我希望自己也能加入其中,像很多哈工大前辈一样,在‘上天下海’的征程中锻造‘大国重器’。”在哈工大坚持求学14年,这已不仅仅是年少时的梦想使然,更是长大后内心坚定的选择和追求。

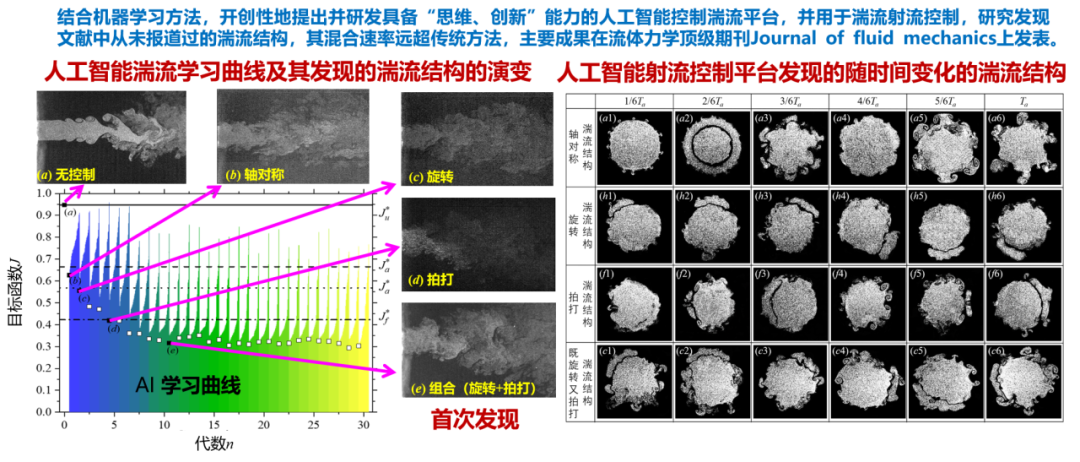

在硕士阶段,范德威的研究方向为射流混合闭环控制技术,主要采用优化算法对射流混合的机理进行探索研究。过程中,他不断夯实对算法的研究,对射流激励的理解也在逐步加深。

随着海洋经济的蓬勃发展,我国海洋工程核心技术攻关和关键装备研发正加快推进。其中,水下航行器是我国实现建设现代化海洋产业体系,打造可持续海洋生态环境,快速参与全球海洋治理的重要基础保障之一。近年来,我国在海洋高端装备研发和制造领域的成果不断涌现,“蛟龙号”、“深蓝一号”、“蓝鲸一号”等大型海洋装备在多个方面实现了创新突破。而依托港航业发展优势,深圳在船舶制造、海工装备、海洋油气等领域逐渐形成产业优势,海洋产业向智能化、高端化发展的趋势明显。

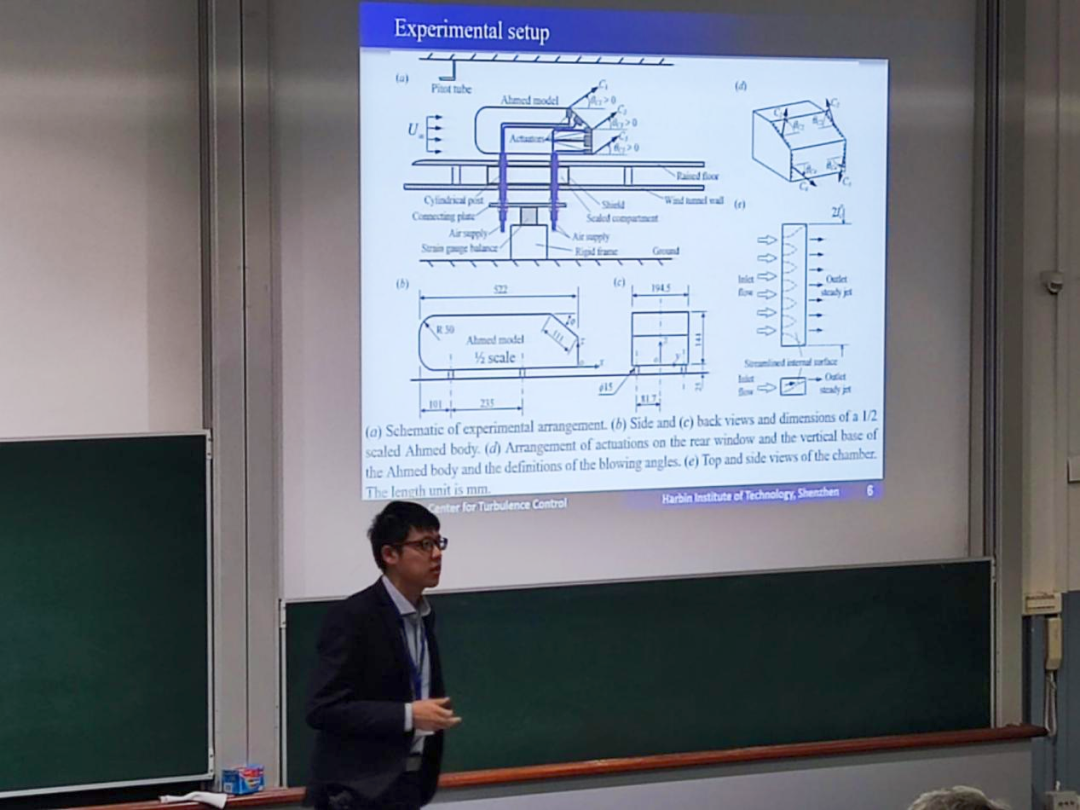

紧跟社会经济发展需求,范德威入站后加入周裕教授课题组,以主要研究人员身份参与国家级课题 “水下航行器尾区逆压梯度湍流边界层及控制研究”。基于硕士阶段的理论积累,他选择聚焦“水下航行器”减阻难题,致力于开发基于智能算法的优化系统,对布置于水下航行器尾部的分布式射流激励组合系统进行优化,目标是获得更优减阻效果,发现新的减阻机理。

科研求索,为水下航行器“降阻”

“阻力是水下航行器一个极为重要的性能指标,阻力每减少10%,其速度和航程可同时增加约4%。水下航行过程中复杂的水动力环境会极大影响其性能,复杂来流情况下非对称的绕流结构还会影响航行器的操稳性能。”范德威用通俗的语言阐述着他的研究方向,简单来说,就是尽可能降低水下航行器的阻力。

在他的研究中,首先要对水下航行器尾流进行详细的测量研究;随后,采用多激励器对水下航行器的复杂尾流进行同步控制,通过抑制复杂尾流,实现较大的减阻效果。

形成研究方向只是万里长征第一步,要突破已有认知的边界,更需要通过平时一点一滴的努力和积累。由于自身专业学习背景为自动化和控制工程专业,范德威在流体力学相关领域的知识储备较弱。为此,他夜以继日地自学“补课”,在3个月的时间里系统学完相关学科知识,细致研读近200多篇文献。经过导师的耐心指导,终于完成了对机理的详细分析和流动结构的详细展示,在实验环节取得了良好成效。

日积月累,持之以恒。范德威在基于人工智能的湍流射流控制的研究中最终取得阶段性突破。他首次提出基于分布式激励的湍流射流人工智能混合控制系统,该人工智能控制所获得的最优控制策略的混合速率比文献中已报道的方式提升约30%,并对新的射流混合控制机理做出解释。基于此,他在流体力学顶级期刊Journal of fluid mechanics(JFM)发表了在这一研究方向上的第一篇论文。

坚持不懈的潜心研究让范德威在基于人工智能的湍流控制研究产生了愈发深入的认知和思考。博士在站期间,他共发表期刊论文5篇,作为项目负责人获批国家自然科学基金青年项目1项,参与重大研究计划重点项目和面上项目各1项。担任JFM,PoF, ATE等SCI一区期刊审稿人,多次参与国内外顶尖学会会议并做报告。

奋楫再出发,继续哈工大人的征程

回想求学岁月,范德威对哈工大的“严”和学子们的“勤”,有着深刻的感悟。

“我记得,大二下学期时,我们要做Electronic Design Automation(EDA)电子设计自动化课程设计。有一组答辩老师在验收学生设计时,逐个对学生提出问题,指导改进,对没学会的同学都要再重新教一遍,这样的验收效率自然很‘低’。过程中,老师们不眠不休,中午、晚上都吃盒饭对付一下,一直持续到半夜两点才结束。”范德威回忆道,正是老师的这种“细磨”功夫,让学生们真正做到了学会、吃透、熟练掌握。

他说,在哈工大求学期间,可能大家都会遇到几次这样的“崩溃”经历,虽然当时觉得压力山大,但事后回想起来却觉得“严”得很有必要。“老师不仅仅在检验他所教的内容,更是在帮学生调整思路,形成严谨的逻辑。这种‘较真’的学习习惯让我在后来的科研中十分受益。”

在探讨今后的研究计划时,范德威表示,他将在AI赋能流体力学领域持续深耕,利用人工智能方法,解决深空深海的流体力学减阻、增升、降噪、抑振等重大问题,力争实现更多突破,适应国家新质生产力的发展需求。这不仅是他个人在学术道路上的坚持,更是哈工大人矢志报国的使命担当。

长风破浪、未来可期,范德威将带着这份纯粹的科研热情,继续做更好的科研。(审核 张惠屏)

结语:道阻且长,行则将至;行而不辍,未来可期。在科研工作中避免不了面对各种困难,只要坚定信念,不忘初心,终究会有拨开云雾见月明的一天。祝所有科研人长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

——范德威与同仁共勉